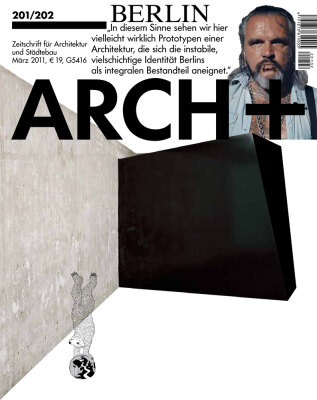

03/2011

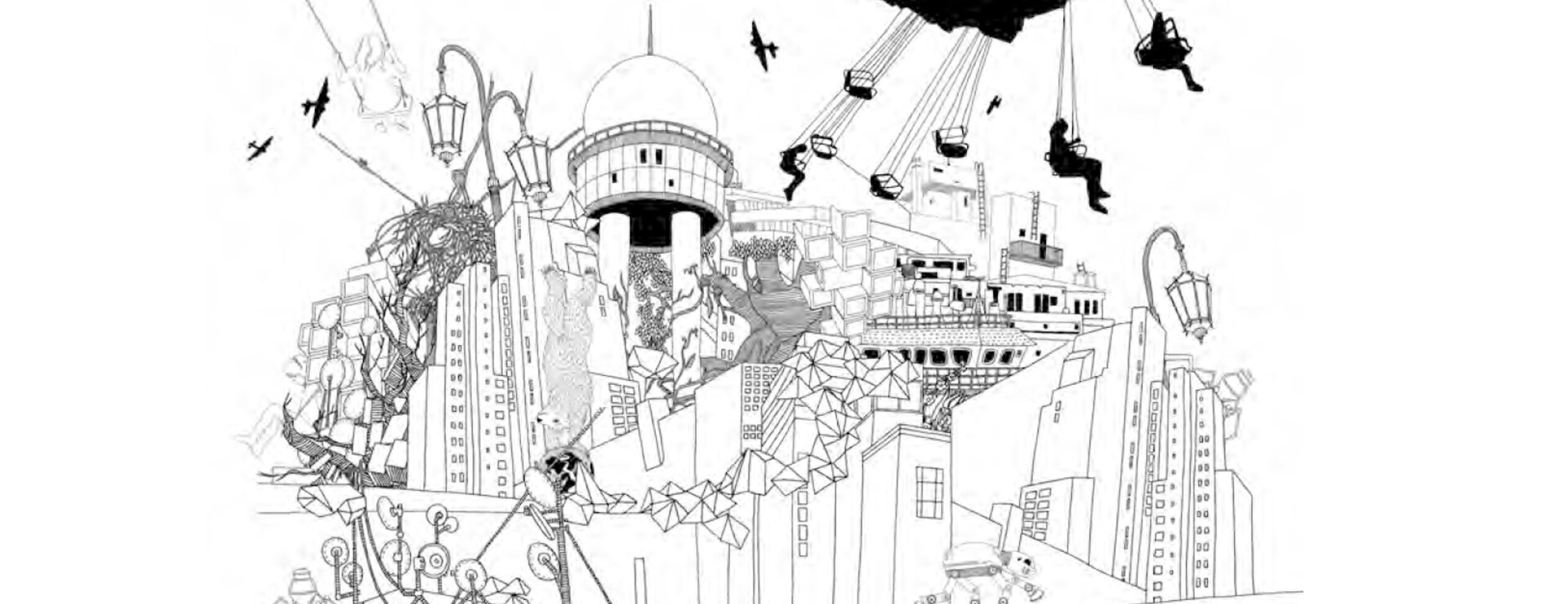

Berlin

Illustration Laleh Torabi

Zeitung

0

Rezension

2

Zeitung

3

Zeitung

4

Zeitung

4

Zeitung

5

Zeitung

6–7

Zeitung

8

Editorial

10–11

Essay

12–17

Essay

18–19

Essay

20–27

Essay

28–31

Essay

32–35

Timeline

36–45

Essay

46–51

Essay

52–55

Essay

56–61

Essay

62–65

Essay

66–67

Essay

68–73

Essay

74–77

Essay

78–79

Essay

80–81

Essay

82–83

Timeline

84–91

Essay

92–95

Essay

96–99

Fallstudie

100–105

Essay

106–109

Essay

110–113

Essay

114–117

Projekt

118–121

Projekt

122–123

Essay

124

Essay

125–129

Projekt

130–133

Projekt

134–137

Projekt

138–141

Projekt

142–145

Projekt

146–147

Projekt

148–151

Projekt

152–153

Projekt

154–157

Projekt

158–161

Projekt

162–163

Projekt

164–169

Projekt

170–173

Projekt

174–177

Projekt

178–180

Fallstudie

181–185

Fallstudie

186–187

Fallstudie

188

Features

189–204

Essay

205–206